川越總鎮守

氷川神社のご紹介

川越總鎮守

氷川神社

はじめに

川越氷川神社の創建は今から約千五百年前、古墳時代の欽明天皇二年(五四一)。室町時代の長禄元年(一四五七)、太田道真・道灌父子によって川越城が築城されて以来、城下の守護神・藩領の総鎮守として篤く崇敬され、 江戸時代に入ってのちも歴代の川越藩主より特別の計らいを受けました。お祀りしている五柱の神々はご家族であり、二組のご夫婦が含まれていることから、古来、縁結びの神様として信仰されています。

ご由緒

今から千五百年ほど前、入間川の川底に光り輝くものが出現し、人々を驚かせました。それを氷川のご霊光として崇め、欽明天皇二年(五四一)に、現在の地に川越氷川神社を勧請したのが始まりとされています。昭和二十三年には境内から古代の祭具と見られる小さな石剣や土器が発掘され、この頃から当地で祭祀が行われていたのではないかと考えられています。

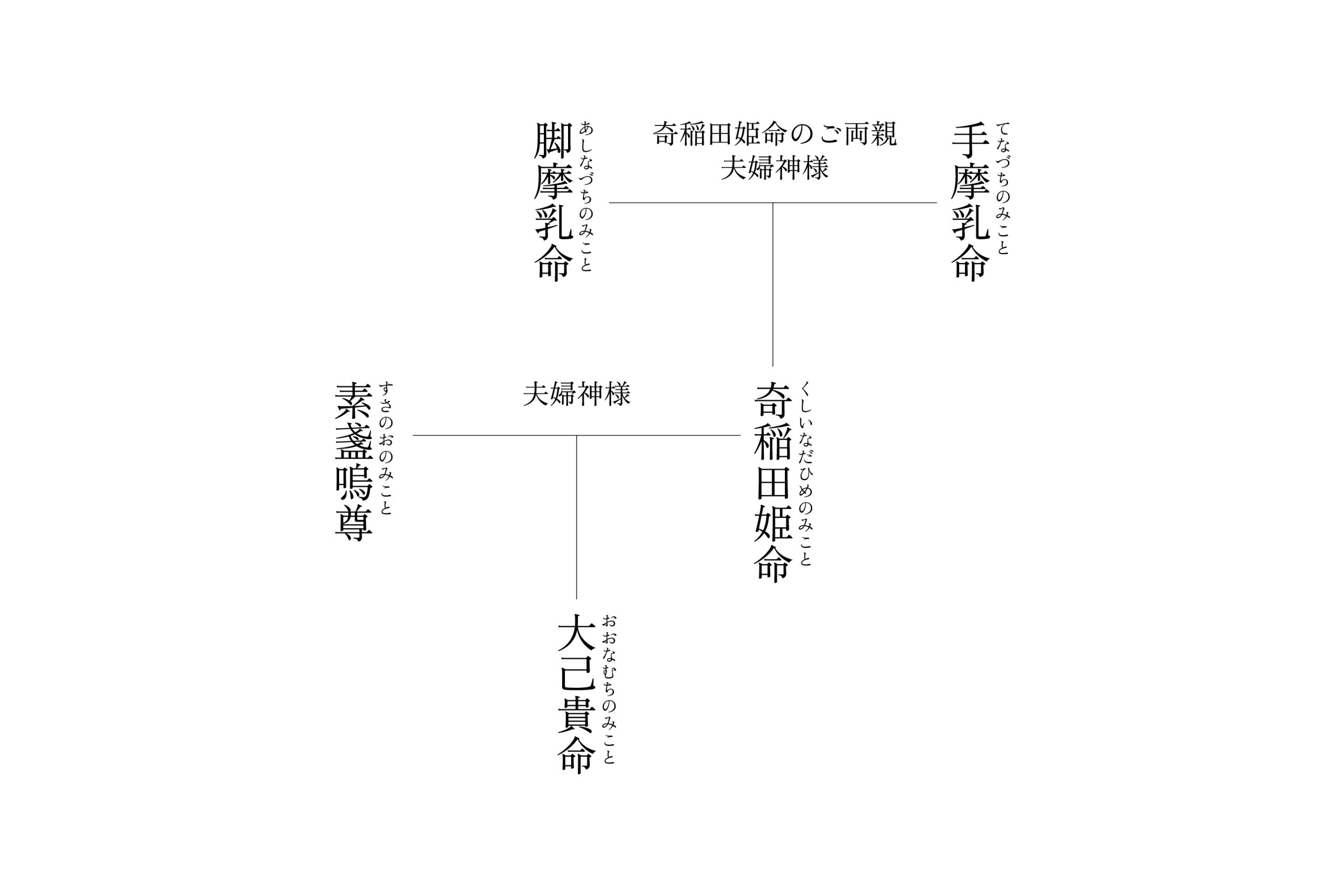

ご祭神

主祭神は素盞嗚尊(スサノオノミコト)。その妃である奇稲田姫命(クシイナダヒメノミコト)、お二人のお子様といわれ、出雲大社の縁結びの神様としても知られる大己貴命(オオナムチノミコト)。さらに、奇稲田姫命のご両親である脚摩乳命(アシナヅチノミコト)と 手摩乳命(テナヅチノミコト)。これらの神々はご家族であり、二組の夫婦神様が含まれていることから、川越氷川神社は「家庭円満・夫婦円満・縁結びの神様」として信仰されています。

社宝

川越氷川神社には歴史的にも意義のある文化財が多数納められています。

伝江野楳雪 画

文政九年(一八二六)

埼玉県指定有形民俗文化財

慶安元年(一六四八)、藩主松平信綱の仰せ付けによって始まった氷川祭礼。現存する資料の中で、最も大規模かつ華やかな神幸祭(じんこうさい)の様子が描かれている。通常の絵巻と異なり、左から右に場面が移動する。最初に川越城から行列を見る藩主が描かれ、氷川神社の行列を先頭に旧十ヶ町の山車が続く。奉納者は鍛冶町の金物商、北野俊太郎と洋物商、桜井半蔵とされる。

渡辺(長谷川)雪渓 画

天保十五年(一八四四)

埼玉県指定有形民俗文化財

当神社改築の上棟式を祝って、鳶連中(とびれんちゅう)が奉納した大絵馬。巨大な絵馬には、山車を中心に役員と鳶職・囃子が描かれている。山車は一本柱の形で上部に高欄がつき、山車人形が乗っている。

元治元年(一八六四)

川越市指定有形民俗文化財

高島流は幕末期に高島秋帆が創始した西洋式砲術の流派である。この額は川越藩士岩倉弥右衛門らが砲術の上達を願って奉納したもので、小銃で撃ち抜かれた桐製の的が鋲でとめられている。

嘉永二年(一八四九)

外記流は江戸時代に隆盛した和式砲術であり、川越藩も採用していた。

八坂神社社殿

埼玉県指定有形文化財

寛永十四年(一六三七)、三代将軍徳川家光が江戸城二ノ丸に東照宮として建立。明治五年(一八七二)、氷川神社境内に移され、八坂神社の社殿とした。江戸城内の宗教的建造物の遺構であり、全国唯一の貴重な社殿である。

正徳五年(一七一五)

川越市指定有形民俗文化財

拝殿正面に揚げられている大絵馬で、時の藩主秋元喬房の奉納と伝えられている。

戦国時代から江戸期

具足とは、全身完備した戦国時代末期以来の甲冑の形式である。兜は戦国時代の作、全体は江戸時代前期の仕立てと考えられる。川越藩主松平家の家老であった小久江家伝来のもの。明治初年に当神社に奉納された。

武州住英辰 作

作者の英辰(てるとき)は天保三年(一八三二)生まれ。本名は正木辰之助。嘉永年間、川越藩工の藤枝英義(てるよし)に入門し、現在の川越市菅原町に鍛冶場を構えた。明治九年(一八七八)、廃刀令公布後も作刀を続けた。子の得介との合作刀を大正天皇に献上した名工である。

本刃は、刃長:三九.〇cm/反り:二.〇cm。

亨保元年(一七一六)製作

川越市指定有形民俗文化財

朝鮮国王が日本に派遣した公式使節・朝鮮通信使の華やかな行列が描かれている。川越は通信使の経路にはなっていないが、川越氷川祭礼絵巻には朝鮮通信使の仮装を行う人々が描かれており、川越人の興味、関心がうかがえる。

年中行事

毎月1日と15日の午前8時半より「月次祭」を執り行っています。(但し、1月1日・10月15日を除く)

どなたでもご参列いただける祭典です。神職が皇室のご安泰と地域の平安、氏子崇敬者の健勝を祈念する祝詞を奏上し、皆様にはそれぞれ玉串を供え拝礼いただきます。ご参列の際は普段着で結構です。初穂料も不要ですのでどうぞお気軽にお越し下さい。なおご参列いただいた方には氷川神社の延寿箸(お箸)と神様からのお下がりのお菓子・お神酒をおわけしております。

月次祭に参列される際この瓶子をお持ちいただくと、祭典終了後までにお神酒を注いでお戻しします(無料)。神棚にお供えしてご家族で召し上がる、または家の四方に撒いてお清めにお使いください。瓶子は社務所窓口で初穂料五百円にてお分かちしています。

神武天皇が橿原の地に即位した建国の日(紀元節)。皇室の弥栄と国の隆昌を祈るお祭りです。

稲をはじめ五穀豊穣をお祈りするお祭りです(祈年祭の「年」とは稲のことを指します)。どなたでもご参列いただけます。

ランドセルお祓い式は新入学を神様にご報告し、登下校の安全と学業成就を祈願するお祭りです。春から毎日使うランドセルを背負ってお祓いを受けていただきます。お申し込み方法に関しては「ご祈願について」ページの「ランドセルお祓式」の項目をご参照ください。

2月23日は、今上陛下の御誕辰日です。当社ではこの佳日を奉祝し、午前8時半より天長祭を斎行いたします。大前にて、天皇陛下の御長寿と、この大御代の末長い安泰をお祈り致します。

西南戦争以降の川越市の戦没英霊二千九百七十柱に奉悼の誠を捧げ、おみたまをお慰め申し上げます。13:20より祭典を執り行います。どなたでも御参列いただけますので、ぜひお越しください。

柿本人麻呂様をおまつりする柿本人麻呂神社のお祭りで多くの方々が参列します。柿本人麻呂神社は、学問・歌道の神様として、また安産・火防の神様としても信仰を集めています。

昔の日本人は、風が人の想いを運んでくれる、と信じていました。

期間中、氷川神社境内には2,000個以上の江戸風鈴が飾られ、願いごとを書いた短冊を掛けることができます。境内の風鈴が鳴ったら、風が想いを運んでくれた合図かもしれません。恋愛だけでなく、家族や友人、仕事など、すべての人とのあいだにいいご縁が結ばれますように。

素盞嗚尊・奇稲田姫命をおまつりする八坂神社の例大祭、夏のお祭りです。お神輿が各町内を巡ります。氏子の皆さんは昔からキュウリを持参して、お神輿に供えられているキュウリと交換します。その交換したキュウリを食べるとひと夏、病気にならずに元気に過ごせると伝えられています。今でも皆でキュウリを交換します。

神道では古より知らずしらずのうちに身に付いた穢れを祓清めて、災厄を避ける神事、大祓が夏と年末に行われてきました。夏越の大祓いでは、病気に罹らず夏を元気に過ごせるよう、神職とともに境内に設けられた茅の輪をくぐり、祓いを受け、人形(ひとがた)に半年の罪や穢れを移して川に流し去ります。

境内の笹竹にお願い事を書いた短冊を結びます。祭典後、参列者には七夕饅頭が配られます。

当社創建の由緒にさかのぼり毎年行われる祭儀であり、一年を通じてもっとも大きなお祭りです。神社例祭の附け祭りとして行われる山車行事は国の重要無形民俗文化財・ユネスコ無形文化遺産に指定されています。

三つ、五つ、七つという成長の節目の時に当たって、お子さんの健やかな成長をお祈りします。男女児とも三歳を髪置き、男児五歳を袴着、女児七歳を帯解きの祝いとして、神社に参拝します。

春の祈念祭と対になるお祭りです。その年の作物の収穫に感謝し、万の産業の繁栄をお祈りします。

新年を迎えるにあたり行われる特殊神事です。公開はされません。

毎年大晦日に行なわれる、祓えの神事です。穢れを祓い、新年を心身ともに清々しく迎えるためにご参列ください。

年の初めにあたり、皇室の弥榮と国家の発展、氏子崇敬者と社会の繁栄・平和を祈ります。年の始まりのお祭りです。お正月という特別の時期に行われる氷川神社に古くから伝わる、最も貴いご祈願です。家内安全・厄除け・交通安全・商売繁盛・身体健全・学業成就・心願成就など諸々のお願い事を叶える特別なご祈願とされています。

当社では毎月八日および第四土曜日の末広がりで縁起のよい八時八分に、良縁祈願祭を執り行っております。一月八日の良縁祈願祭は、新年はじめての良縁祈願祭でもあり、またお正月の尊いご祈願の期間である、元朝祭の期間にもあたります。新しい年の始めにあたり、良きご縁を望まれる方はどうぞご参列ください。

鏡開き式。神様の力が宿った鏡餅がふるまわれます。

おふだ・お守りの郵送について

おふだ・お守りの郵送について 禁止事項とお願い

禁止事項とお願い