川越總鎮守

氷川神社

お知らせ

ご案内ご案内ご案内

秋の例大祭と神幸祭

日程のご案内(令和七年)

─

例大祭:10月14日(火)11時

祭礼始之儀:10月14日(火)17時

─

神幸祭:10月18日(土)13時

※召立ての儀:12時45分

─

本殿特別拝観:10月19日(日)

14時30分〜16時30分

─

祭礼始之儀:10月20日(月)18時

─

秋の例大祭と神幸祭について

川越氷川神社の例大祭は、毎年10月14日に斎行される一年に一度の最も重要かつ厳粛な神事です。例大祭において神職は御祭神に神饌(お供え物)を奉り、宮司は祝詞を奏上して感謝の誠を捧げ、国家や皇室・地域・氏子崇敬者の安寧と弥栄をお祈りします。

翌15日に斎行されるのが神幸祭です。この神事は江戸時代の慶安年間に川越藩五代藩主の松平信綱公が氷川神社に神輿と獅子頭を奉納され、祭礼を奨励したことに始まります。御祭神を神輿にお遷し申し上げ、氏子町内を渡御される神事です。なお、祭礼関係者の要望により神幸祭の日程を変更することがあります。この場合は、神幸祭日程変更奉告祭を斎行し、神様に日程の変更をご奉告しています。令和7年の神幸祭は10月18日に斎行いたします。

前述のように、神幸祭は江戸時代に始まり、城下町川越を代表する神事であるとともに氏子崇敬者や山車が神輿に供奉する姿は壮観で、地域を挙げての大行列となります。この祭礼は「川越氷川祭の山車行事」として全国的にも知られており、国指定重要無形民俗文化財をはじめユネスコ無形文化遺産(「山・鉾・屋台行事」)にも登録されました。由緒ある神事と、華やかな町の祭礼が一体となった例大祭と神幸祭は、川越の歴史と文化を今に伝える象徴的な行事です。

秋の例大祭について

神様に感謝を捧げる「例大祭」

神社において例大祭とは、神社において最も重要で厳粛な神事のことです。川越氷川神社では年に1度、10月14日に例大祭を斎行しています。当神社の御祭神は素盞嗚尊・奇稲田姫命・足摩乳命・手摩乳命・大己貴命の五柱の神様です。例大祭では、神様に感謝を捧げ、国家や皇室・地域の安泰・五穀豊穣・氏子崇敬者の繁栄をお祈りするとともに、近年度重なる地震や水害・疫病の蔓延からの復興・回復を願います。

日本全国に多くの神社が鎮座し、多くの祭礼が四季折々に斎行されていますが、秋に行われるお祭りが多いのはなぜでしょうか?その理由は秋が収穫の季節だからです。「稔りの秋」という言葉があるように、日本人の主食である米をはじめ多くの野菜や果物・魚介類が秋に収穫・旬を迎えます。豊かな恵みを与えてくれる神様に感謝する──これが秋祭り、ひいては当神社の例大祭のいちばん重要な意義なのです。

例大祭は厳かな雰囲気のもと、楽人の奏でる雅楽の調べとともに神職は献饌(神饌をご神前にお供えすること)を行います。神饌には米・酒・塩・水の他にも鯛や旬の野菜や果物があります。神様に最上の食事をしていただき、宮司は祝詞を奏上して神様に言葉をもって感謝の心をお伝えします。巫女は浦安の舞をご神前に奉納して神様に喜んでいただき、宮司や来賓・神社役員の皆様も玉串をお供えしてご拝礼されます。

神事をお納めした後、直会ではお下がりのお神酒を参列者一同でいただきますが、この「神人共食」をもって例大祭は無事お開きとなります。例大祭は単なる宗教行事にとどまらず、神様に感謝するとともに地域の人々の絆を深め、川越の文化を継承する重要な機会ともなっているのです。

例大祭後

神の力が宿った笠を受け取る「笠渡(かさわたし)神事」

川越氷川祭の山車行事における「笠渡(かさわたし)神事」は、「祭礼始之儀」ともよばれています。この神事は附祭である山車祭礼の始まりを告げる重要な儀式であり、毎年10月14日の川越氷川神社例大祭後の夕刻に斎行されます。氏子町内や山車保有町内の代表者や祭礼関係者たちが祭り装束で参列し、修祓(お祓い)をうけた「笠」が各町の代表者に手渡されます。この時、各町の名前が順番に神職によって高らかに読み上げられ、これに応えて代表者は返事をし、「笠」が神職より代表者へと手渡されます。

この「笠」は、五穀豊穣、家内安全、町の繁栄を祈願するものであると共に、神幸祭で神輿に供奉する人々がかぶるものです。笠を受け取った町内の代表者たちは、深々と頭を下げて神前に拝礼し、町へ持ち帰ります。

この神事は町の人々にとって祭りの本格的な始まりを意識させるもので、「笠」はその祭りを象徴するモノのひとつです。それを受けとることで氷川神社と氏子町内・山車保有町内・祭礼関係者の絆が一層深まり、町全体が一体となって祭りを盛り上げることにつながります。

神幸祭前日

会所(かいしょ)

川越氷川祭の山車行事(川越まつり)での「会所(かいしょ)」は、各町で重要な役割を果たす拠点です。会所とは、各町ごとに設けられる祭り運営の拠点です。期間中は町内の人々が集い、客人をもてなしたり、寄付金である「花」の受付をする場所でもあります。山車を出さない年でも会所を設置する町内もあり、会所は単なる祭礼のための仮設の集会所ではなく町内の誇りを示す「顔」として整えられ、装飾や提灯によって華やかに飾られます。

会所の準備ができると、神職がそこにうかがい、会所開きの神事を行うところもあります。会所には祭りの準備や打ち合わせを行う役員、囃子連、山車の関係者が集まり、各町をはじめ多くの人々の交流が行われる、川越まつりにはなくてはならない場所なのです。

神幸祭について

ご神徳をいただく「神幸祭」

川越氷川祭の山車行事の「神幸祭」(じんこうさい)は、10月14日の例大祭の翌日である15日に斎行されます。なお、神幸祭は祭礼関係者の要望により日程変更奉告祭を斎行し変更となる場合があります。令和7年の神幸祭は10月18日に斎行されます。神幸祭とは、神社に鎮座する御祭神を神輿にお遷し申し上げ、神様が氏子区域に渡御される神事のことです。神様のご神徳を氏子区域をはじめ広く世の中や多くの人々に行き渡らせ、地域の安寧と平和を祈り、神様のご神徳をいただきます。

神幸祭は江戸時代の慶安年間に川越藩5代藩主の松平信綱公が氷川神社に神輿と獅子頭を奉納され、祭礼を奨励したことに始まります。厳かな装束をまとい、威儀を正した行列が町へと進みます。神幸祭の神輿に供奉するのは人だけではありません。各町の山車も交代で神様のお供をして町内を粛々と曳行します。また、各町内で神様を迎える山車の曳き手たちは姿勢を低くして神様をお迎えします。この「神輿に山車が供奉する」ことこそが江戸の天下祭から受け継いできた様式であり、川越氷川祭の山車行事が国指定重要無形民俗文化財に指定されている大きな理由なのです。

神馬と絵馬

神幸祭において神様に供奉するのは人だけではありません。それが馬です。神社や神道と馬には深い関わりがあるのです。馬はかつては移動や運搬に利用され、人間の生活にはなくてはならない存在でした。馬は神様の乗り物とされており、神馬(しんめ)とよばれます。古代より神前に馬を献上する習わしがあり、現代においても馬を飼育している神社もあります。平安時代頃から、それを馬の人形や板に馬を描いて代用するようになりました。馬の絵を描いた板なので「絵馬」なのです。絵馬堂という大型の絵馬を掛けるための建物をもつ寺社も存在します。

川越氷川神社の拝殿正面上に大絵馬が掛けられています。この「黒馬図大絵馬」は正徳5年(1715)に当時の川越藩主である秋元喬房公の奉納と伝えられており、川越市の有形民俗文化財に指定されています。ここにも、昔の川越人の当神社への崇敬の証が息づいています。

外部サイト

川越まつりナビのご案内

練り歩く山車の現在位置や、トイレ・休憩所などの周辺情報をスマートフォンで簡単に確認できる「川越まつりナビ」アプリが公開されています。

アプリのダウンロードリンクは「川越まつりナビ」サイトに掲載されております。

なお、「川越まつりナビ」アプリは川越氷川神社が提供するサービスではございません。ご不明点や不具合等がございましたら、アプリ内の案内または「川越まつりナビ」公式サイトへお問い合わせください。

川越氷川神社

本殿特別拝観のご案内

令和7年10月20日(日)

14時30分~16時30分まで

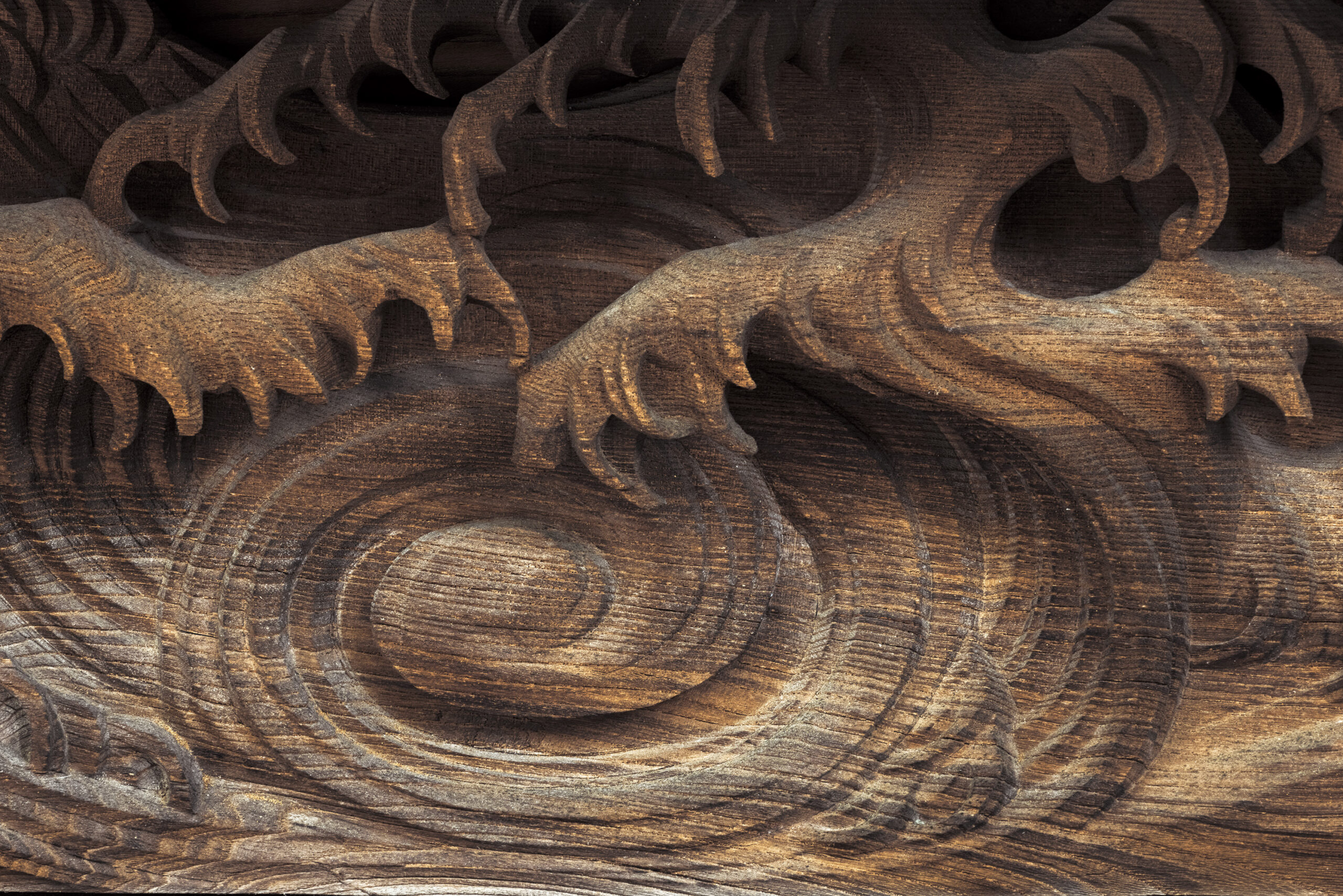

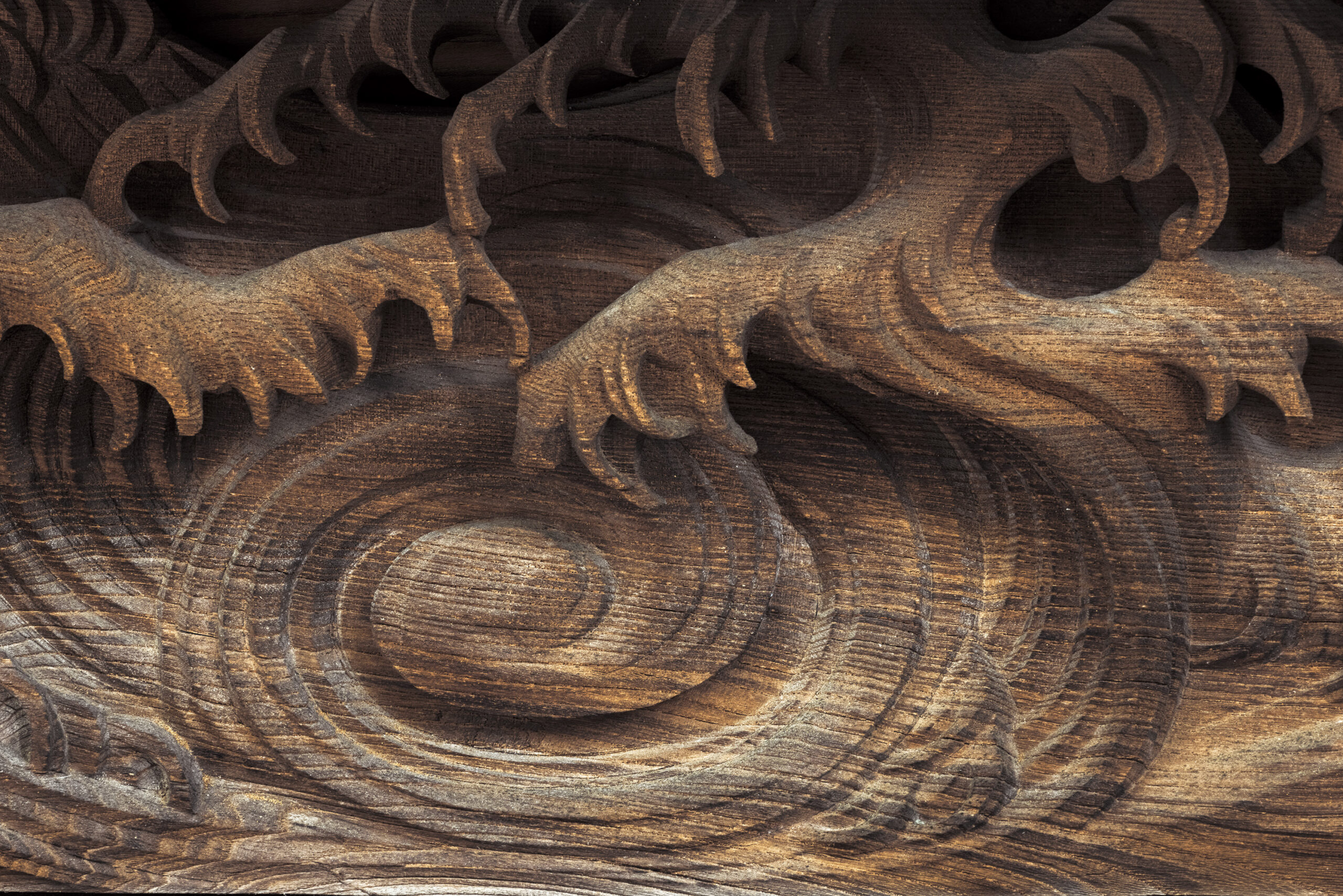

川越氷川神社の本殿は江戸時代後期に当時の川越藩主である松平斉典(まつだいらなりつね)公と氏子の寄進により造営されました。本殿壁面には江戸彫とよばれる精巧な彫刻が施されており、この彫刻は当時の川越氷川祭の山車の上の人形と源氏の武将に関する物語が題材となっています。これらの彫刻は名工である嶋村源蔵と飯田岩次郎の手によるもので、彫刻を含む本殿全体が当神社に対する川越藩主をはじめ氏子の信仰の結晶というべきものです。

本殿は神様のお鎮まりになる神聖な場所であるため、通常時にご参拝の皆様には直接ご覧いただくことはできませんが、当神社の祭礼にあわせ、下記の日程にて特別拝観をおこないます。この機会にぜひ精巧かつ絢爛な江戸彫をご覧ください。なお本殿周囲の御垣内(みかきうち)は神様のお近くの神聖な場所であるため、写真撮影やビデオ撮影・本殿にお手を触れることはご遠慮いただき、心静かに拝観をお願いいたします。

※拝観無料・予約不要・由緒書や川越氷川祭のパンフレットをお渡しします

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

準備中:本殿彫刻ギャラリー機能入る

本殿写真集のご案内

本殿の写真集を4,400円(税込)にて頒布しております。

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

準備中:本殿写真集の表紙画像入る

神幸祭翌々日

笠脱(かさぬぎ)神事

笠脱神事は「祭礼納之儀」ともよばれ、川越氷川祭の山車行事を納める神事です。氏子町内や山車保有町内の代表者や祭礼関係者たちが祭り装束で参列し、「笠」が各町の代表者より神社に返却された後にお焚き上げされます。

当日、舞殿上で神職は忌火(いみび・神聖な火)を火鑽具(ひきりぐ・古代の火おこし用具)を用いておこし、影灯(かげとう・蝋燭が入っている木製の照明器具)に移します。その間、参列者は拝殿内で修祓(お祓い)をうけ、宮司は祝詞を奏上して川越氷川祭の山車行事を無事お納めしたことを神様にご奉告し、感謝の誠を捧げ、拝礼します。

この後、影灯に移された忌火をもって境内の注連縄の内にある笠がお焚き上げされ、今年の祭礼はすべてお納めされることとなります。祭礼関係者は祭りを象徴する「笠」を神前に奉納し、その後お焚き上げする−このことこそが、祭りの終わりを意味すると同時に来たる来年の祭りへの準備の始まりでもあるのです。氷川神社と氏子町内・山車保有町内・祭礼関係者は互いの絆を再確認し、また来年への祭りに向けて歩みを進めて行きます。

おふだ・お守りの郵送について

おふだ・お守りの郵送について 禁止事項とお願い

禁止事項とお願い